Vivien A. Schmidt

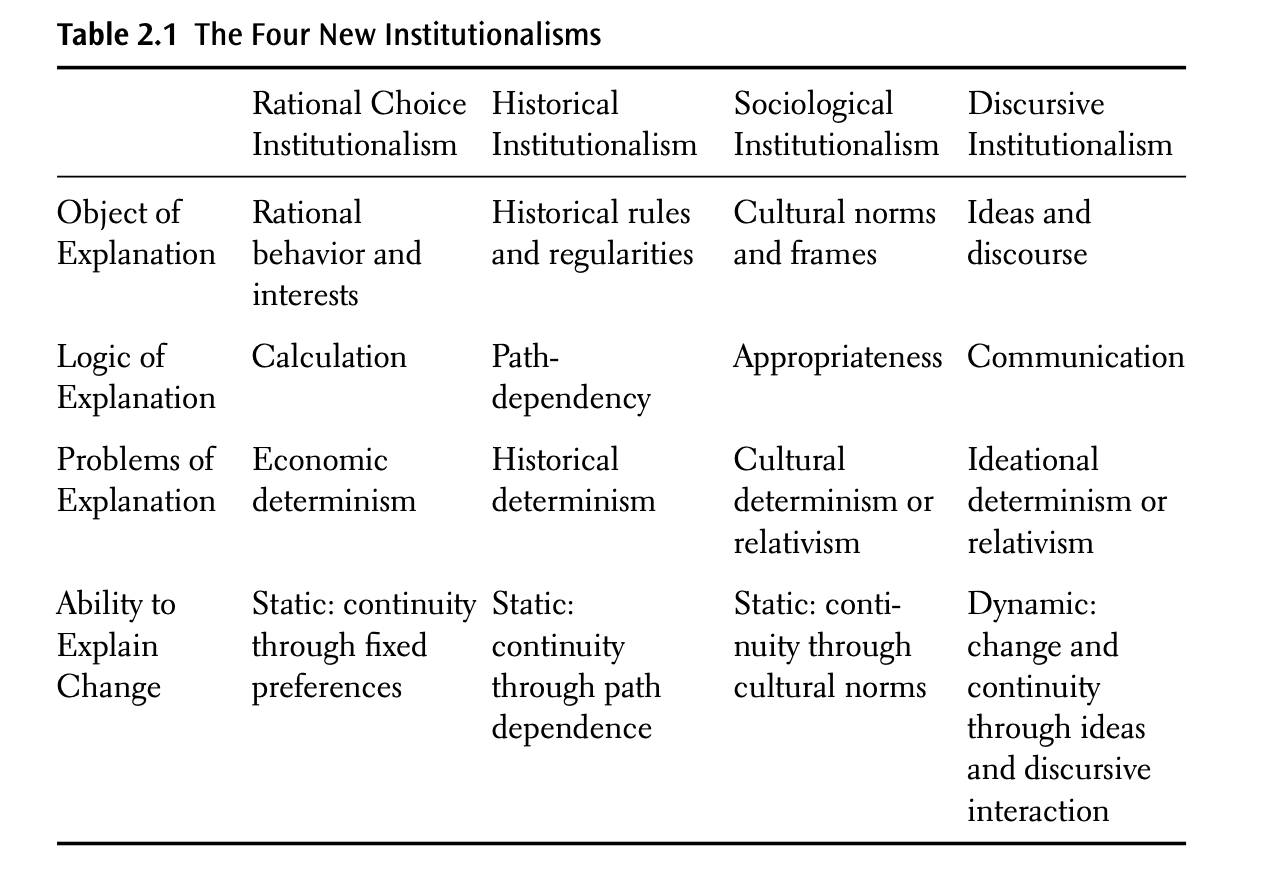

Selama tiga dekade terakhir, “institusionalisme baru” telah menjadi medan pertempuran metodologis utama di kalangan ilmuwan politik. Hal ini karena para ilmuwan politik berbeda dalam memilih pendekatan “institusionalis baru” terhadap ilmu politik. Ada empat pendekatan dasar institusionalis: tiga institusionalisme baru yang lebih tua—institusionalisme pilihan rasional, historis, dan sosiologis—ditambah institusionalisme baru yang keempat, yang saya sebut institusionalisme diskursif (Schmidt 2002a; Schmidt 2006; Schmidt 2008; lihat juga Campbell dan Pedersen 2001) dan yang dekat dengan apa yang Colin Hay dalam bab 3 buku ini sebut sebagai institusionalisme konstruktivis. Institusionalisme pilihan rasional berfokus pada aktor-aktor rasional yang mengejar kepentingan mereka dan mengikuti preferensi mereka dalam institusi politik, yang didefinisikan sebagai struktur insentif, berdasarkan “logika perhitungan.” Institusionalisme historis justru berkonsentrasi pada sejarah lembaga-lembaga politik dan komponen-komponennya, yang bermula dari hasil (sering kali tidak disengaja) yang dihasilkan dari pilihan-pilihan yang mempunyai tujuan dan kondisi awal yang unik secara historis, serta berkembang seiring berjalannya waktu mengikuti “logika ketergantungan jalur”. ” Institusionalisme sosiologis melihat lembaga-lembaga politik dibentuk secara sosial dan dibingkai secara budaya, dengan agen-agen politik bertindak berdasarkan “logika kesesuaian” yang mengikuti aturan dan norma yang spesifik secara budaya. Terakhir, institusionalisme terbaru, yaitu institusionalisme diskursif, mempertimbangkan wacana di mana para aktor terlibat dalam proses menghasilkan, mempertimbangkan, dan/atau melegitimasi gagasan tentang tindakan politik dalam konteks institusional berdasarkan “logika komunikasi.”

Saya menggunakan istilah institusionalisme diskursif sebagai konsep payung untuk berbagai karya dalam ilmu politik yang memperhitungkan isi substantif dari ide-ide dan proses interaktif wacana yang berfungsi untuk menghasilkan ide-ide tersebut dan mengkomunikasikannya kepada publik (Schmidt 2000; Schmidt 2002a, bab 5; Schmidt 2006, bab 5; Schmidt 2008; Schmidt dan Radaelli 2004).pada dimensi substantif, ini mencakup berbagai jenis gagasan (baik kognitif maupun normatif), tingkat gagasan yang berbeda (mulai dari gagasan kebijakan hingga gagasan program atau paradigma hingga gagasan filosofis, yang merupakan fokus bab 1 Jal Mehta dalam buku ini; lihat juga Schmidt 2008), dan representasi gagasan yang berbeda melalui wacana (baik bingkai, narasi, naskah, mitos, ingatan kolektif, cerita, dan sebagainya). Pada dimensi interaktif, institusionalisme diskursif mencakup semua karya yang berfokus pada proses diskursif di mana gagasan-gagasan tersebut dikonstruksikan dalam ranah kebijakan “koordinatif” oleh para aktor kebijakan dan dibahas dalam ranah politik “komunikatif” oleh para aktor politik dan publik.

Lebih lanjut, institusionalisme dalam istilah ini menunjukkan bahwa hal ini bukan hanya mengenai komunikasi gagasan atau “teks” namun juga mengenai konteks kelembagaan di mana dan melalui mana gagasan dikomunikasikan. Yang paling penting, lembaga-lembaga institusionalisme diskursif bukanlah struktur eksternal yang mengikuti aturan dari tiga institusionalisme lama yang terutama berfungsi sebagai pembatas bagi para aktor, baik sebagai insentif rasionalis, jalur sejarah, atau kerangka budaya. Mereka malah secara bersamaan membatasi struktur dan memungkinkan konstruksi internal pada agen-agen “sentient” (berpikir dan berbicara) yang “latar belakang kemampuan ideasionalnya” menjelaskan bagaimana mereka menciptakan dan memelihara lembaga-lembaga pada saat yang sama bahwa “kemampuan diskursif latar depan” mereka memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. kritis terhadap lembaga-lembaga tersebut, untuk mengubah (atau mempertahankan) lembaga-lembaga tersebut (Schmidt 2008). Konsekuensinya, institusionalisme diskursif memiliki fokus utama yang sama dengan institusionalisme lainnya dalam hal pentingnya institusi, namun perbedaannya tidak hanya dalam definisi institusi namun juga dalam objek dan logika penjelasannya serta cara pendekatannya terhadap institusi. perubahan (dan kontinuitas) (lihat tabel 2.1).

Keempat institusionalisme ini memiliki fokus inti pada institusi, namun mereka berbeda dalam berbagai kontinuitas: dari struktur ke agensi, positivisme ke konstruktivisme, universalisme ke partikularisme, statika ke dinamika, dan masih banyak lagi. Banyak perdebatan di antara mereka yang bercirikan perang: perebutan wilayah, perebutan kendali, dan perebutan dominasi. Berikut ini, saya menyarankan bahwa daripada melanjutkan perang metodologis, kita harus mendeklarasikan perdamaian dan mempertimbangkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang sangat berbeda ini saling berhubungan— bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut saling melengkapi, di mana pendekatan-pendekatan tersebut bertentangan satu sama lain, dan apa kontribusinya terhadap pengetahuan kita tentang politik. realitas sosial. Karena tiga institusionalisme baru yang lebih tua sudah dikenal luas, dan pertarungan di antara ketiganya terdokumentasi dengan baik, saya hanya memberikan sketsa singkat mengenai hal ini. Saya berkonsentrasi pada institusionalisme baru yang terkini, institusionalisme diskursif, karena institusionisme jenis ini secara eksplisit memasukkan ide-ide ke dalam analisis. Di sini, ide-ide berdiri sebagai kekuatan yang membantu individu merumuskan preferensi mereka dan merupakan alat untuk proses interaktif diskursif yang membantu menghasilkan perubahan kebijakan.

TIGA INSTITUSIONALISME BARU YANG LEBIH TUA: PILIHAN RASIONAL, SEJARAH, SOSIOLOGI

Ketiga institusionalisme lama yang baru semuanya memiliki komitmen yang sama untuk membawa institusi kembali ke dalam penjelasan mengenai tindakan politik. Namun lebih dari itu, mereka berbeda dalam objek penjelasannya, apakah perilaku aktor rasional bagi para institusionalis pilihan rasional, struktur dan praktik kelembagaan bagi para institusionalis historis, atau norma dan budaya bagi para institusionalis sosiologis; dan dalam logika penjelasannya, apakah itu kepentingan, ketergantungan jalur, atau kesesuaian. Namun semua negara tersebut menghadapi permasalahan yang sama, meskipun dengan alasan yang berbeda: mereka terlalu deterministik, baik secara ekonomi, sejarah, atau budaya; dan sebagian besar bersifat statis, sehingga sulit menjelaskan perubahan kelembagaan (untuk penjelasan lebih lengkap, lihat Schmidt 2005; Schmidt 2009).

Institusionalisme pilihan rasional menempatkan aktor-aktor rasional dengan preferensi tetap yang menghitung secara strategis untuk memaksimalkan preferensi mereka dan bagi mereka institusi mewakili struktur insentif yang mengurangi ketidakpastian akibat beragamnya preferensi dan isu individu (Hardin 1982; Ostrom 1990). Kritikus menunjukkan sejumlah masalah dengan pendekatan ini. Meskipun pendekatan ini menghasilkan generalisasi yang mungkin bagus dalam menangkap berbagai alasan yang biasanya dimiliki para aktor untuk melakukan suatu tindakan dalam serangkaian struktur insentif kelembagaan tertentu, pendekatan ini tidak dapat menjelaskan anomali jika anomali tersebut menyimpang secara radikal dari tindakan yang dimotivasi oleh kepentingan. Hal ini mungkin mengarah pada generalisasi berlebihan dimana ada dorongan menuju generalisasi universal (Scharpf 1997).

Hal ini tidak memperhatikan seluk-beluk alasan manusia untuk bertindak (Mansbridge 1990). Pendekatan ini mengalami kesulitan dalam menjelaskan alasan seseorang melakukan suatu tindakan atau serangkaian peristiwa politik nyata (Green dan Shapiro 1994). Jika hal ini menekankan sifat kepentingan diri sendiri dalam motivasi manusia, dan terutama ketika hal ini diasumsikan sebagai kepentingan ekonomi, maka hal ini sarat dengan nilai dan dapat tampak deterministik secara ekonomi, karena individu diperkirakan akan merespons dalam sejumlah cara yang diharapkan terhadap suatu hal. struktur insentif eksternal (Immergut 1998, 14; tetapi lihat Elster 1989 untuk pandangan yang lebih sempit mengenai kepentingan). Definisi struktur insentif kelembagaan sebagai netral melibatkan “rasionalisme naif,” ketika lembaga-lembaga yang kredibel diasumsikan muncul dari perilaku rasional yang mementingkan diri sendiri dari agen-agen yang memaksimalkan utilitas, atau semacam normativisme idealis, ketika mereka malah menjelaskan institusi yang kredibel dengan mengacu pada norma-norma sosial (Rothstein 2005, 137–141). Terakhir, karena institusionalisme pilihan rasional mengasumsikan preferensi yang tetap dan terfokus pada kondisi keseimbangan, maka ia cenderung statis dan hanya dapat menjelaskan perubahan secara eksogen, sebagai akibat dari guncangan eksternal (Levi 1997), yang menyulitkan dalam menentukan pilihan rasional. menjelaskan mengapa institusi berubah seiring berjalannya waktu (lihat Green dan Shapiro 1994; Blyth 1997).

Institusionalisme historis berfokus pada bagaimana institusi, yang dipahami sebagai serangkaian praktik yang diatur dengan kualitas seperti aturan, menyusun tindakan dan hasil. Hal ini menekankan tidak hanya operasi dan pengembangan institusi tetapi juga ketergantungan jalur dan konsekuensi yang tidak diinginkan yang dihasilkan dari perkembangan historis tersebut (Hall dan Taylor 1996, 938; Steinmo, Thelen, dan Longstreth 1992; Thelen 1999; Pierson 2000). Kritikus mencatat bahwa karena pendekatan ini cenderung lebih menekankan pada struktur dan proses daripada peristiwa yang mendasarinya, apalagi individu yang tindakan dan kepentingannya mendorong peristiwa tersebut, maka “logika mikro-fondasi” apa pun disebut sebagai pakar pilihan rasional. institusionalisme, secara umum, hilang dari karya makro-sejarah ini. Perubahan sebagian besar dijelaskan (bukan dijelaskan) dari luar (secara eksogen), baik melalui teori “big bang” tentang titik kritis (misalnya, Gourevitch 1986; Collier dan Collier 1991) atau melalui ketergantungan jalur dengan mekanisme lock-in. isme dan efek umpan balik positif (Mahoney 2000; Pierson 2000). Akibatnya, institusionalisme historis dapat tampak deterministik atau bahkan mekanistik jika ia berfokus secara eksklusif pada kontinuitas dan ketergantungan jalur. Bahkan upaya-upaya baru-baru ini untuk mengembalikan sejarah ke dalam institusionalisme historis, dengan berfokus pada perubahan bertahap melalui proses penyimpangan, pelapisan, dan konversi (Thelen 2004; Streeck dan Thelen 2005), lebih banyak menggambarkan perubahan dari luar dibandingkan menjelaskan perubahan dari luar. di dalam, melalui agensi. Dan ketika para pakar institusionalisme historis berupaya mendatangkan agen-agen untuk menjelaskan perubahan secara endogen, mereka cenderung beralih ke dua neo-institusionalisme lama lainnya (lihat Hall dan Taylor 1996, 940–941).

Meskipun hal ini mungkin membantu dalam hal keagenan, hal ini tidak serta merta membantu dalam perubahan kelembagaan, mengingat kesulitan yang baru saja kita catat mengenai institusionalisme pilihan rasional dan akan kita lihat di bawah mengenai institusionalisme sosiologis.

Institusionalisme sosiologis justru berfokus pada bentuk dan prosedur kehidupan organisasi yang berasal dari praktik budaya tertentu, dengan institusi berperan sebagai norma, kerangka kognitif, dan sistem makna yang memandu tindakan manusia serta naskah dan skema budaya yang tersebar melalui lingkungan organisasi. melayani tujuan simbolis dan seremonial, bukan hanya tujuan utilitarian. Oleh karena itu, rasionalitas bagi para sarjana institusionalisme sosiologi dikonstruksikan secara sosial dan bergantung secara budaya dan sejarah, ditentukan oleh lembaga-lembaga budaya yang menetapkan konteks di mana tindakan yang bertujuan dan berorientasi pada tujuan dianggap dapat diterima berdasarkan “logika kesesuaian” (Scott 1995 ; DiMaggio dan Powell 1991; March dan Olsen 1989). Karena penjelasan seperti ini diperoleh secara induktif dan bukan deduktif, maka penjelasan tersebut dapat memberikan wawasan mengenai alasan individu melakukan tindakan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh institusionalisme pilihan rasional. Terlebih lagi, karena penjelasan-penjelasan tersebut mempertimbangkan alasan-alasan individu untuk bertindak secara kontekstual, maka institusionalisme sosiologis lebih mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar pembentukan penjelasan dari institusionalisme historis (Meyer dan Rowan 1977; Hall dan Taylor 1996, 953). Meskipun demikian, penekanan institusionalisme sosiologis pada pola makro mungkin membuatnya tampak seperti “tindakan tanpa agen” (Hall dan Taylor 1996, 954) atau, lebih buruk lagi, struktur tanpa agen (lihat Checkel 1998, 335). Dan, seperti institusionisme pilihan rasional, pendekatan ini juga bisa terlalu statis atau terfokus pada keseimbangan sehingga tidak mampu memperhitungkan perubahan seiring berjalannya waktu—walaupun dengan menambahkan perspektif historis, pendekatan ini juga dapat menunjukkan bagaimana norma-norma dilembagakan (misalnya, Katzenstein 1996a). Yang terakhir, alih-alih tampak deterministik secara ekonomi atau historis, institusionalisme sosiologis bisa tampak deterministik secara budaya ketika ia menekankan rutinitas dan ritual budaya dengan mengesampingkan tindakan individu yang melanggar norma budaya, yakni tindakan menciptakan peraturan (sebagai lawan dari tindakan yang melanggar norma budaya). untuk tindakan mengikuti aturan).

BERALIH KE IDE

Dalam ketiga institusionalisme lama yang baru, bagaimana menjelaskan perubahan dalam institusi yang pada dasarnya statis telah menjadi masalah mendasar. Peralihan ke gagasan merupakan sebuah kemajuan alami, mulai dari pendekatan positivis, yang mana gagasan dipandang sebagai cerminan kepentingan strategis para aktor, hingga pendekatan konstruktivis, yang mana gagasan dipandang sebagai sebuah kepentingan. Namun, meskipun bagi sebagian orang, peralihan ke ide berarti tetap berada dalam konstruksi awal institusionalisme lama yang baru, namun ada juga yang beralih ke institusionalisme diskursif dan perhatian utama pada ide dan cara ide dikomunikasikan melalui wacana.

Di kalangan institusionalis pilihan rasional, upaya untuk terjun ke ranah gagasan masih terbatas. Dalam hubungan internasional, pergerakan awal menuju gagasan dilakukan oleh Judith Goldstein (1993), yang menyatakan bahwa dalam kondisi ketidakpastian, gagasan berperilaku seperti saklar (atau “peta jalan”) yang menyalurkan kepentingan ke arah kebijakan tertentu, yang berfungsi sebagai filter, titik fokus, atau lensa yang memberikan strategi kepada pembuat kebijakan (lihat juga Goldstein dan Keohane 1993; Weingast 1995; Bates dkk. 1998). Di sini, gagasan tidak melampaui kepentingan, karena gagasan hanya sekedar mekanisme untuk memilih di antara kepentingan atau sebagai titik fokus untuk beralih di antara keseimbangan (lihat kritik oleh Ruggie 1998, 866–867). Douglass North (1990) melangkah lebih jauh, pertama dengan menggunakan ide-ide untuk mengatasi masalah bagaimana menjelaskan konstruksi kelembagaan, kemudian dengan menggunakan ide-ide sebagai “mode mental bersama.” Namun, seperti yang dikemukakan oleh Mark Blyth dalam bab 4 dalam buku ini (lihat juga Blyth 2003, 696–697; Blyth 2002, bab 2), kontradiksi yang melekat pada kedua pendekatan tersebut mungkin merupakan “jembatan yang terlalu jauh.” Pertama, jika ide menciptakan institusi, lalu bagaimana institusi dapat menjadikan ide “dapat ditindaklanjuti”? Namun kedua, jika gagasan merupakan “mode mental”, lalu apa yang menghentikan gagasan agar tidak berdampak pada isi kepentingan dan bukan hanya pada urutan kepentingan? Artinya, gagasan akan membentuk kepentingan, dan bukan sebaliknya.

Masalah yang dihadapi para institusionalis pilihan rasional, dan alasan mengapa mereka dengan cepat meninggalkan pencarian ide, adalah bahwa mereka tidak dapat terus mempertahankan pemisahan artifisial antara kepentingan “objektif” dan ide “subyektif” tentang kepentingan, yaitu keyakinan dan keinginan. . Dan kepentingan-kepentingan subyektif seperti itu mengancam akan mengalahkan kepentingan-kepentingan obyektif yang menjadi dasar dari model rasionalitas rasionalis yang tipis, dengan melemahkan sifat “tetap” dari preferensi dan gagasan tentang hasil sebagai fungsi dari preferensi-preferensi yang sudah ada.

Namun, bagi segelintir orang yang menganut paham institusionalisme pilihan rasional yang beralih ke institusionalisme diskursif, beberapa permasalahan yang paling pelik dapat diatasi, seperti asumsi bahwa institusi pada dasarnya baik (atau buruk), aktor sebagai instrumen, dan kepentingan sebagai objektif. Jika kita menganggap serius ide-ide tersebut, seperti pendapat Bo Rothstein, lembaga-lembaga tidak perlu lagi diperlakukan sebagai struktur insentif yang netral atau (lebih buruk lagi) sebagai produk “budaya” yang tidak dapat diubah dan mengarah pada “perangkap sosial” yang tidak bisa dihindari. Sebaliknya, institusi lebih dipahami sebagai pembawa gagasan atau “ingatan kolektif,” yang menjadikannya objek kepercayaan atau ketidakpercayaan dan dapat berubah seiring berjalannya waktu seiring dengan perubahan ide dan wacana aktor mengenai institusi tersebut seiring dengan perubahan kinerja mereka (Rothstein 2005, ch. .1, 7). Selain itu, kepentingan subyektif menggantikan kepentingan obyektif dari institusionalisme pilihan rasional, sebagai gagasan tentang kepentingan yang membawa gagasan strategis dan norma sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, meskipun fokus utamanya adalah pada kepentingan strategis dan tindakan instrumental, seperti dalam laporan institusionalis diskursif Cornelia Woll (2008) mengenai deregulasi perdagangan jasa internasional, penekanannya adalah pada gagasan para agen tentang kepentingan (subyektif) mereka, tentang utilitas apa yang harus dimaksimalkan (kepentingan), bagaimana memaksimalkannya (strategi), dan tujuan apa (tujuan), dan bukan tentang kepentingan (objektif) yang dikaitkan dengan mereka sebagai aktor “rasional”.

Namun, relatif sedikit institusionalis pilihan rasional yang mempertimbangkan peran gagasan yang mengambil langkah terakhir ini. Hal ini karena menganggap serius gagasan-gagasan ini akan memaksa mereka untuk mengabaikan seluruh asumsi, khususnya mengenai kepentingan obyektif, preferensi tetap, dan struktur insentif kelembagaan yang netral, yang menjadikan pendekatan ini tidak hemat dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya. termasuk kemampuan untuk secara matematis memodelkan permainan yang dimainkan oleh aktor rasional dan bukan “permainan aktor nyata” (lihat Rothstein 2005, bab 1; Scharpf 1997).

Dalam tradisi institusionalisme historis, peralihan ke gagasan menjadi lebih signifikan. Di sini, pertanyaannya adalah di mana titik kritisnya antara para institusionalis historis yang terus memandang institusi sebagai sesuatu yang membentuk gagasan, menentukan gagasan mana yang dapat diterima, dan mereka yang lebih baik disebut sebagai institusionalis diskursif dalam tradisi institusionalis historis karena mereka melihat gagasan-gagasan tersebut. sebagai lembaga yang bersifat konstitutif meskipun dibentuk oleh lembaga tersebut. Menariknya, bahkan dalam buku yang memberi nama institusionalisme historis (Steinmo, Thelen, dan Longstreth 1992), beberapa bab yang berfokus pada gagasan—yang dikemukakan oleh Peter Hall, Desmond King, dan Margaret Weir—membawa kita melampaui institusionalisme historis. Namun, meskipun volume Hall yang sebelumnya telah diedit mengenai adopsi ide-ide Keynesianisme (Hall 1989) sebagian besar tetap bersifat institusionalis historis karena struktur sejarah muncul sebelum ide-ide, sehingga mempengaruhi kemampuan adopsi ide-ide tersebut, artikel selanjutnya tentang pengenalan ide-ide monetaris di Inggris karya Thatcher (Hall 1993) melanggar batasan tersebut. sejalan dengan institusionalisme diskursif, karena gagasan merupakan inti perubahan dan merupakan unsur pembentuk institusi baru. Demikian pula, Desmond King (1999) dalam bukunya mengenai kebijakan sosial yang tidak liberal di Inggris dan Amerika Serikat membuat peralihan ke dalam gagasan menjadi cukup eksplisit, meskipun ia juga mempertahankan penekanan institusionalis historis yang kuat mengenai bagaimana konteks kelembagaan mempermudah pemerintah Inggris untuk mengambil kebijakan sosial yang tidak liberal. mengemukakan gagasan dan menerapkan reformasi dibandingkan di Amerika Serikat.

Karya terbaru dalam institusionalisme historis, seperti Streeck dan Thelen (2005) yang telah diedit dan berfokus pada perubahan kelembagaan bertahap, menunjukkan perpecahan antara penulis yang lebih mementingkan kepentingan rasionalis dan mereka yang lebih mementingkan gagasan dan wacana. Oleh karena itu, pendahuluan pada buku ini cenderung berteori tentang dinamika perubahan terutama dalam istilah rasionalis, menjelaskan pelapisan, penyimpangan, dan konversi melalui aktor-aktor rasional yang terlibat dalam “pertempuran yang terus-menerus ketika para aktor berusaha meraih keuntungan” (Streeck dan Thelen 2005, 19), sejumlah penulis dalam buku ini menekankan pentingnya ide (Jackson, Deeg, Palier, Quack, dan Djelic). Diantaranya, Palier (2005) berpendapat bahwa reformasi negara kesejahteraan Perancis mengalami perubahan kelembagaan yang revolusioner tanpa “revolusi” ketika para pelaku kebijakan “melapisi” “resep” baru untuk kebijakan sosial ke dalam “resep” lama, sementara Quack dan Djelic (2005) menjelaskan “ path generation,” kombinasi, dan kombinasi ulang kebijakan antimonopoli di Jerman dan UE dalam hal wirausaha institusional dan komunitas epistemik dengan keunggulan dalam pertarungan ide.

Apa yang mendefinisikan karya yang jelas-jelas bersifat institusionalis diskursif dalam tradisi institusionalis historis adalah fokus pada ide-ide sebagai penjelas perubahan, seringkali dengan demonstrasi bahwa ide-ide tersebut tidak sesuai dengan kepentingan “rasionalis” yang dapat diprediksi, tidak ditentukan oleh faktor-faktor struktural, dan/atau mewakili pemutusan jalur sejarah. Contohnya adalah kontras historis yang dikemukakan Sheri Berman (1998) antara kekalahan Partai Sosial Demokrat Jerman di hadapan Nazisme karena mereka terjebak dalam ideologi Marxis dan keberhasilan Partai Sosial Demokrat Swedia dalam menciptakan kembali sosialisme; Penjelasan Kate McNamara (1998) tentang persatuan moneter Eropa melalui proses pembelajaran yang mengarah pada konsensus neoliberal mengenai monetarisme mengikuti contoh Jerman; Craig Parsons (2003) merinci sejarah bagaimana gagasan Perancis mengenai pembangunan lembaga-lembaga UE menjadi gagasan yang dilembagakan yang membatasi gagasan dan tindakan para pemimpin Perancis berikutnya; dan penjabaran saya sendiri mengenai gagasan dan wacana yang membantu menjelaskan perbedaan dinamika perubahan dalam tiga (bukan hanya dua) jenis kapitalisme yang dicontohkan dalam kebijakan dan praktik ekonomi di Inggris, Jerman, dan Perancis (Schmidt 2002a, bab 5,6).

Dalam tradisi institusionalis sosiologis, kita tidak bisa membicarakan peralihan ke gagasan seperti itu, karena gagasan selalu menjadi dasar pendekatan—sebagai norma, kerangka kognitif, dan sistem makna. Namun, ada juga titik kritisnya di sini. Di satu sisi adalah para sarjana “konstruktivis” yang melihat gagasan lebih sebagai struktur ideasional yang statis, sebagai norma dan identitas yang dibentuk oleh budaya, dan oleh karena itu sebagian besar tetap bersifat institusional sosiologis menurut definisi sebelumnya. Mereka termasuk para konstruktivis seperti Peter Katzenstein dan rekan-rekannya, yang menunjukkan bagaimana kepentingan berkembang dari identitas negara membentuk persepsi nasional mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan (Katzenstein 1996b). Di sisi lain adalah kaum konstruktivis yang lebih jelas masuk dalam rubrik institusionalisme diskursif. Mereka adalah kaum konstruktivis yang, selain memasukkan gagasan ke dalam konteks budaya, juga menempatkan gagasan tersebut ke dalam konteks “makna” (misalnya, Kjaer dan Pedersen 2001; Hay 2006). Mereka cenderung menyajikan ide-ide sebagai sesuatu yang lebih dinamis, yaitu sebagai norma, kerangka, dan narasi yang tidak hanya menetapkan bagaimana para aktor mengkonseptualisasikan dunia namun juga memungkinkan mereka untuk mengonsep ulang dunia, yang berfungsi sebagai sumber daya untuk mendorong perubahan melalui “strukturisasi”. tion” (Wendt 1987, 359–360), melalui penyebaran norma-norma internasional di negara-negara berkembang (misalnya, Finnemore 1996a), atau melalui rekonstruksi identitas negara dan gagasan tentang integrasi Eropa (Risse 2001).

Penting untuk dicatat bahwa para pelembagaan diskursif, baik mereka yang terlibat dalam tradisi institusionalis pilihan sosiologis, historis, atau rasional, semuanya mendefinisikan institusi dengan sangat berbeda dari para sarjana yang tetap berpegang pada tradisi tersebut. Bagi tiga neo-institusionalisme yang lebih tua, institusi adalah struktur di luar agen yang membentuk aturan tentang bertindak di dunia yang berfungsi sebagai pembatas—baik melalui insentif rasionalis yang menyusun tindakan, jalur sejarah yang membentuk tindakan, atau norma budaya yang membingkai tindakan. . Sebaliknya, dalam institusionalisme diskursif, institusi bersifat internal bagi agen yang hidup, berfungsi baik sebagai struktur (berpikir dan bertindak) yang membatasi tindakan dan sebagai konstruksi (berpikir dan bertindak) yang diciptakan dan diubah oleh para aktor tersebut. Kapasitas internal untuk menciptakan dan memelihara institusi berasal dari “latar belakang kemampuan ide” para agen (Schmidt 2008). Ini adalah istilah umum untuk apa yang Searle (1995) definisikan sebagai “kemampuan latar belakang” yang mencakup kapasitas, watak, dan pengetahuan manusia yang terkait dengan cara kerja dunia dan cara mengatasinya atau apa yang digambarkan Bourdieu sebagai “habitus”. ” di mana manusia bertindak “mengikuti intuisi ‘logika praktik’” (1990, 11). Latar belakang kemampuan ideasional ini mendasari kemampuan agen untuk memahami konteks makna tertentu, yaitu, untuk “melakukannya dengan benar” dalam kaitannya dengan aturan ideasional atau “rasionalitas” dari lingkungan institusional diskursif tertentu.

Namun, bagaimana kita berteori tentang proses yang melaluinya agen-agen yang hidup dapat melakukan hal yang benar atau, lebih baik lagi, berhasil membawa perubahan dalam aturan-aturan ideasional? Pendekatan teoretis dalam institusionalisme diskursif mengenai cara merencanakan perubahan gagasan masih belum berkembang, meskipun terdapat banyak analisis empiris terhadap perubahan gagasan. Teori-teori perubahan ideasional yang paling populer, yaitu teori-teori yang berfokus pada perubahan paradigma, bisa dibilang merupakan teori-teori yang paling problematis; mereka gagal menjelaskan secara rinci proses perubahan ideasional, yakni bagaimana ide-ide lama gagal dan ide-ide baru muncul ke permukaan; alasan-alasan perubahan ide, yaitu mengapa ide-ide tertentu diambil alih-alih ide-ide lain; dan waktu terjadinya perubahan ideasional, karena penekanan teori paradigma pada pergeseran ide yang tiba-tiba tidak hanya mengesampingkan perubahan evolusioner tetapi juga perubahan revolusioner dalam ide-ide yang tidak tiba-tiba (Skogstad dan Schmidt tidak dipublikasikan). Salah satu cara yang menjanjikan ke depan adalah dengan mengembangkan karya para analis wacana (misalnya, Kjaer dan Pedersen 2001; Howarth, Norval, dan Stavrakakis 2000), yang berteori tentang proses perubahan ideasional dalam kaitannya dengan bagaimana elemen-elemen yang berbeda dapat ditambahkan ke dalam ide, dengan demikian membawa perubahan ide secara bertahap bahkan pada masa stabilitas dan bukan hanya pada masa pergeseran paradigma (lihat Carstensen yang akan datang b).

Ada satu masalah besar dalam fokus pada gagasan ini: kita belum benar-benar menjelaskan dinamika perubahan kelembagaan. Meskipun konsentrasi pada gagasan membawa kita lebih dekat pada alasan mengapa perubahan kelembagaan terjadi, dengan penelusuran perubahan gagasan dari waktu ke waktu yang menandakan pergeseran kelembagaan, hal ini masih belum menjelaskan bagaimana perubahan kelembagaan tersebut terjadi, yakni bagaimana gagasan itu sendiri mendorong perubahan kelembagaan. . Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan aspek lain dari institusionalisme diskursif, yaitu sisi interaktif dari wacana. Bagaimana ide-ide dihasilkan di antara para aktor kebijakan dan disebarkan ke publik oleh para aktor politik melalui wacana adalah kunci untuk menjelaskan perubahan (dan kesinambungan) institusional.

WACANA SEBAGAI PROSES INTERAKTIF

Kebanyakan institusionalis diskursif hanya berurusan dengan ide-ide, membiarkan proses interaktif wacana tersirat ketika mereka mendiskusikan ide-ide yang dihasilkan, dibahas, dan dilegitimasi oleh berbagai aktor. Namun, beberapa pakar telah melangkah lebih jauh dengan memformalkan proses interaktif dalam menghasilkan ide, difusi, dan legitimasi serta memperjelas bagaimana proses-proses tersebut terstruktur. Mereka cenderung melihat wacana tidak hanya sebagai seperangkat ide yang membawa aturan, nilai, dan praktik baru atau sebagai sumber daya yang digunakan oleh pelaku wirausaha untuk menghasilkan dan melegitimasi ide-ide tersebut, tetapi juga sebagai proses interaktif yang melaluinya ide-ide tersebut disampaikan. Dengan kata lain, wacana bukan hanya tentang apa yang dikatakan tetapi juga tentang siapa mengatakan apa kepada siapa, di mana, kapan, dan mengapa.

Tanpa wacana, yang dipahami sebagai pertukaran gagasan, sangat sulit menjelaskan bagaimana gagasan berpindah dari pemikiran individu ke tindakan kolektif. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan orang atau mengapa mereka bertindak sampai mereka mengatakannya. Dan kita, pada umumnya, tidak terlibat dalam tindakan kolektif atau memikirkan (ulang) tindakan kita secara kolektif tanpa artikulasi, diskusi, pertimbangan, dan legitimasi gagasan kita tentang tindakan kita. Inilah sebabnya, selain latar belakang kemampuan ideasional yang menjelaskan proses internal di mana lembaga-lembaga diciptakan dan dipelihara, kita perlu mengidentifikasi “kemampuan diskursif latar depan” yang melaluinya agen-agen yang hidup dapat mengubah (atau mempertahankan) lembaga-lembaga mereka setelah suatu perubahan terjadi. logika komunikasi (Schmidt 2008). Ini adalah istilah umum untuk apa yang disebut Habermas (1996) sebagai “tindakan komunikatif,” dan ini menjadi dasar teori mengenai demokrasi deliberatif dan diskursif (misalnya, Dryzek 2000), mengenai debat publik (Pasal 2006), dan tentang wacana koordinatif konstruksi kebijakan dan wacana komunikatif komunikasi politik (Schmidt 2002a, 2006). Kemampuan diskursif latar depan ini penting untuk menjelaskan perubahan kelembagaan karena mereka mengacu pada kemampuan masyarakat untuk berpikir di luar lembaga di mana mereka terus bertindak, untuk mengkritik, berkomunikasi, dan mempertimbangkan lembaga-lembaga tersebut dan untuk membujuk satu sama lain agar mengambil tindakan untuk mengubahnya. baik dengan membangun “koalisi diskursif” untuk melakukan reformasi melawan kepentingan-kepentingan yang mengakar dalam bidang kebijakan koordinatif atau dengan memberikan informasi, memberikan orientasi, dan berdiskusi dengan publik dalam bidang politik yang komunikatif.

Para ahli yang berfokus pada bidang koordinatif cenderung menekankan pada individu dan kelompok yang menjadi pusat konstruksi kebijakan, yang menghasilkan ide-ide yang menjadi dasar bagi tindakan kolektif dan identitas. Beberapa dari para pakar ini berfokus pada individu-individu yang terhubung secara longgar dan dipersatukan oleh seperangkat ide yang sama dalam “komunitas epistemik” di arena internasional (Haas 1992). Atau mereka menyasar individu-individu yang mempunyai hubungan dekat dan disatukan oleh upaya untuk mewujudkan ide-ide tersebut melalui “koalisi advokasi” dalam konteks kebijakan lokal (Sabatier dan Jenkins-Smith 1993). Yang lain menggambarkan bagaimana gagasan disampaikan melalui “advokasi jaringan” aktivis dalam politik internasional (Keck dan Sikkink 1998) atau memilih individu yang, sebagai “pengusaha” (Fligstein dan Mara-Drita 1996; Finnemore dan Sikkink 1998) atau “mediator” (Jobert 1992; Muller 1995), menarik pada dan mengartikulasikan ide-ide komunitas dan koalisi diskursif dalam domain kebijakan tertentu di arena domestik atau internasional.

Dalam ranah komunikatif, para institusionalis diskursif menekankan penggunaan ide dalam proses persuasi publik secara massal di ranah politik. Beberapa dari para pakar ini mengkaji proses komunikasi dalam politik elektoral dan penciptaan opini publik secara massal (Mutz, Sniderman, dan Brody 1996), ketika para politisi menerjemahkan ide-ide yang dikembangkan oleh para elit pembuat kebijakan ke dalam platform politik yang diuji melalui pemungutan suara. dan pemilu. Yang lain prihatin dengan “tindakan komunikatif” (Habermas 1996) yang membingkai pemahaman politik nasional atau dengan pertimbangan yang lebih spesifik dalam “forum kebijakan” masyarakat yang memiliki informasi (Rein dan Schön 1991) tentang inisiatif kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung. Contohnya adalah investigasi David Art (2006) terhadap debat publik yang dipimpin elit mengenai masa lalu Nazi di Jerman dan Austria pada tahun 1980an, yang melahirkan budaya politik dan politik partisan yang sangat berbeda pada tahun 1990an, sehingga menghasilkan hasil yang sangat kontras dalam hal ini. kebangkitan kelompok sayap kanan.

Arah interaksi diskursif sering kali tampak mengarah dari atas ke bawah, karena elit kebijakan terlihat mengoordinasikan konstruksi gagasan yang kemudian dikomunikasikan oleh elit politik kepada publik dan memediasi perdebatan publik yang terjadi kemudian. Namun, panahnya juga bisa mengarah dari bawah ke atas, seperti dalam interaksi diskursif para aktivis sosial, feminis, dan pemerhati lingkungan hidup di arena nasional dan internasional, atau hanya berada di tingkat masyarakat sipil, sebagai bagian dari “demokrasi deliberatif. ” Namun, yang juga penting adalah bahwa mungkin tidak ada perbedaan antara wacana koordinatif dan komunikatif ketika ide-ide kebijakan koordinatif tetap tidak terlihat oleh publik dalam perdebatan tertutup atau jika elit politik memilih untuk melegitimasi ide-ide kebijakan mereka menggunakan argumen selain yang digunakan dalam wacana koordinatif. wacana (Schmidt 2008). Namun yang menarik adalah, bahkan ketika sebuah wacana dimulai dari atas, sering kali wacana tersebut lepas dari kendali para pemimpin politik karena adanya pengaruh dari bawah ke atas. Dalam kasus Jerman, misalnya, Art (2006) menunjukkan bahwa ketika kanselir konservatif Helmut Kohl berusaha untuk “menormalisasi” gagasan tentang masa lalu Nazi di negara tersebut, perdebatan yang ia luncurkan dengan cepat menjadi peluang bagi publik untuk melakukan pengujian ulang secara luas terhadap kondisi negara tersebut. pemahaman tentang sejarahnya dan pada akhirnya memastikan bahwa wacana yang diprakarsai oleh kaum kiri menjadi dasar bagi “kebenaran politik, gaya Jerman” yang membungkam potensi pidato anti-Semit dan ekstremis sayap kanan.

Dalam semua pendekatan institusionalis diskursif ini, analisis empiris terhadap proses perubahan institusional sangat berbeda dengan analisis institusionalisme rasionalis, historis, atau sosiologis, karena fokusnya adalah pada siapa yang berbicara kepada siapa tentang apa, kapan, bagaimana, dan mengapa. , untuk menunjukkan bagaimana gagasan dihasilkan, diperdebatkan, diadopsi, dan diubah ketika pembuat kebijakan, pemimpin politik, dan masyarakat dibujuk, atau tidak, mengenai kebutuhan kognitif dan kesesuaian normatif gagasan. Konteks kelembagaan jelas penting di sini, namun tidak begitu penting bagi para pelembagaan rasionalis, historis, atau sosiologis.

Kepentingan material, khususnya ekonomi, yang merupakan dasar dari sebagian besar insentif institusional dalam literatur institusionalis pilihan rasional, tidak diabaikan. Namun dalam institusionalisme diskursif, para sarjana cenderung memisahkan kepentingan material secara analitis ke dalam realitas dan kepentingan material daripada menggabungkannya. Selain itu, meskipun mereka berpendapat bahwa kepentingan dibentuk oleh gagasan dan wacana, sehingga kepentingan tidak dapat dipisahkan dari gagasan tentang kepentingan, mereka melihat realitas material sebagian besar terpisah dari kepentingan dan paling baik dipahami sebagai latar di mana atau sebagai respons terhadap hal tersebut. agen memahami kepentingan mereka (Schmidt 2008). Oleh karena itu, para pelembagaan diskursif mempermasalahkan seluruh gagasan kaum rasionalis mengenai kepentingan material yang “objektif” dengan berteori bahwa kepentingan adalah respons subjektif terhadap kondisi material (lihat Blyth 2002 dan pembahasan dalam Hay 2006). Penting bahwa, berbeda dengan para institusionalis pilihan rasional, yang mengekstrapolasi prediksi mereka mengenai “objektif” dan preferensi tetap dari respons yang diharapkan, para institusionalis diskursif mengambil respons aktual terhadap realitas material sebagai subjek penyelidikan mereka.

Jenis pengetahuan dan tingkat kepastian yang mungkin dimiliki para agen sehubungan dengan gagasan mereka tentang realitas material juga berbeda-beda, bergantung pada aspek realitas material yang mereka perhatikan. Ilustratif dari poin epistemologis ini adalah perbedaan yang jarang diperhatikan oleh Wittgenstein (1972) antara permainan bahasa berdasarkan pengalaman kita sehari-hari di dunia, yang cenderung mengakui sedikit keraguan atau kesalahan, dan permainan bahasa berdasarkan pengalaman (sosial) kita. gambaran ilmiah tentang dunia, yang mungkin selalu memungkinkan adanya keraguan, kesalahan, dan bahkan perubahan gestalt. Masalah dengan institusionalisme pilihan rasional adalah bahwa ia cenderung mengembangkan permainan gambaran ilmiah sosial tentang dunia yang diperlakukan seolah-olah mereka mempunyai permainan pengalaman yang pasti (lihat Schmidt 2008). Seperti yang dikemukakan Blyth (2002 dan bab 4 dalam buku ini), institusionalisme pilihan rasional secara keliru berasumsi bahwa sebagian besar fenomena dapat dijelaskan dalam istilah “risiko Knightian” karena fenomena tersebut adalah bagian dari dunia yang dapat diamati secara langsung sehingga para pelaku dapat memahaminya kurang lebih. dengan baik dan di mana mereka dapat menghitung probabilitas subjektif dari kemungkinan hasil yang mereka pilih, misalnya di Kongres AS. Fenomena seperti itu, menurut Blyth, pada kenyataannya lebih baik dijelaskan dalam istilah “ketidakpastian Knightian,” karena fenomena tersebut merupakan bagian dari dunia yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti perekonomian global, di mana para pelaku tidak hanya tidak yakin tentang bagaimana mencapai tujuan mereka. kepentingan namun tidak yakin dengan kepentingan mereka, mengingat ketidakpastian yang terlalu besar, momen yang unik, prediksi yang tidak mungkin, dan kepentingan agen selalu tidak dapat ditentukan secara struktural.

Namun, yang juga penting adalah bahwa para pelembagaan yang bersifat diskursif sering kali tidak hanya fokus pada konstruksi kepentingan saja, namun juga memasukkan nilai-nilai, baik yang dipahami sebagai adat istiadat budaya, moral komunitas, atau etika. Ini membutuhkan memasukkan mereka ke dalam ranah institusionalisme sosiologis, di mana budaya dan norma merupakan dasar dari sebagian besar kerangka kelembagaan literatur institusionalis sosiologis. Namun sekali lagi, ide-ide dalam wacana tidak hanya mencerminkan norma-norma budaya; wacana yang digunakan untuk menyampaikan norma-norma tersebut, meskipun bersifat persuasif, juga dapat berfungsi untuk mengubah norma-norma tersebut dan menciptakan adat istiadat budaya baru.

Yang terakhir, struktur makro dan praktik-praktik yang diatur yang menjadi subjek analisis institusionalis historis juga penting dalam membentuk gagasan. Namun gagasan dan wacana juga dapat berfungsi untuk membentuk kembali struktur makro dan praktik yang teratur. Hal ini memberikan jalan lain bagi para pelembagaan sejarah yang berupaya melampaui deskripsi dan menjelaskan “apa yang terjadi.” Daripada beralih ke pilihan rasional atau institusionalisme sosiologis dalam kaitannya dengan agen manusia, yang keduanya masih cukup statis, seperti yang telah kita lihat, mereka dapat beralih ke institusionalisme diskursif untuk membantu menjelaskan dinamika perubahan kelembagaan, dengan gagasan dan wacana yang memberikan jenis pilihan lain. logika mikro-dasar untuk pengembangan kelembagaan.

Misalnya, dalam pemerintahan “sederhana” (atau konstelasi aktor tunggal), di mana aktivitas pemerintahan cenderung disalurkan melalui satu otoritas, terutama eksekutif—terutama negara-negara dengan institusi perwakilan mayoritas dan pembuat kebijakan yang bersifat statis dan negara kesatuan seperti Inggris. dan Perancis—wacana komunikatif kepada masyarakat umum cenderung lebih rumit dibandingkan wacana koordinatif antar aktor kebijakan. Hal ini tentu saja berasal dari fakta bahwa sekelompok pembuat kebijakan yang terbatas, yang sebagian besar terdiri dari atau dipandu oleh aktor-aktor pemerintah, cenderung menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kemudian diupayakan untuk dilegitimasi oleh para pemimpin politik kepada semua orang, termasuk kelompok yang paling terkena dampak. Oleh karena itu, wacana komunikatif sangatlah penting, karena tanpanya, pemerintah akan menghadapi sanksi mulai dari protes kelompok kepentingan hingga hilangnya kepercayaan publik dan kekalahan dalam pemilu (lihat Schmidt 2002a; Schmidt 2006).

Sebaliknya, dalam pemerintahan “majemuk”, di mana aktivitas pemerintahan cenderung tersebar di antara berbagai otoritas—negara dengan sistem perwakilan proporsional dan pembuat kebijakan korporat dan/atau negara federal atau regional seperti Jerman dan Italia—wacana koordinatif di antara para aktor kebijakan cenderung jauh lebih rumit dibandingkan wacana komunikatif kepada masyarakat. Hal ini tentu saja berasal dari sekelompok besar pelaku kebijakan, termasuk pejabat pemerintah, perwakilan dunia usaha dan serikat pekerja, serta perwakilan pemerintah lokal dan regional, yang semuanya mungkin terlibat dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, wacana koordinatif sangat penting tidak hanya dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai kebijakan di antara banyak aktor kebijakan yang terlibat, namun juga dalam melegitimasi kesepakatan tersebut di antara berbagai konstituen para aktor tersebut. Sebaliknya, wacana komunikatif cenderung sangat tipis, karena wacana para pemimpin politik cenderung bersifat sangat umum, agar tidak membahayakan kompromi apa pun yang dilakukan secara pribadi di antara para aktor kebijakan. Pengecualian di antara negara-negara gabungan adalah Amerika Serikat mempunyai wacana komunikatif yang kuat karena politik mayoritas dan sistem presidensialnya, serta wacana koordinatif yang kuat karena proses pluralis dan struktur federalnya. Sebagai perbandingan, Uni Eropa memiliki wacana komunikatif yang paling lemah karena tidak adanya pemerintah pusat yang dipilih—dan ketergantungannya pada pemimpin nasional untuk mewakilinya—dan wacana koordinatif yang paling kuat, mengingat kompleksitasnya yang sangat tinggi, proses kuasi-pluralis dan struktur kuasi-federal (lihat Schmidt 2006).

BATAS INSTITUSIONALISME DISKURSIF

Singkatnya, institusionalisme diskursif berfungsi paling baik dalam menjelaskan dinamika perubahan (tetapi juga kesinambungan) melalui gagasan dan interaksi diskursif. Dengan demikian, pendekatan ini menghindari determinisme statis yang terdapat pada tiga institusionalisme baru lainnya. Namun demikian, hal ini juga berisiko terlihat sangat sukarela jika kendala struktural yang berasal dari tiga institusionalisme baru tidak dimasukkan—baik kepentingan rasionalis, jalur sejarah, atau norma budaya. Kemunculan voluntarisme khususnya menjadi masalah bagi para sarjana yang hanya berfokus pada gagasan, yang menganggap “teks” muncul tanpa konteks, seperti dalam beberapa pendekatan postmodernis. Namun meskipun konteksnya dipertimbangkan, masalah lain mungkin muncul.

Dalam pendekatan diskursif yang mengikuti tradisi institusionalis sosiologis, selalu ada bahaya bahwa konstruksi sosial berjalan terlalu jauh dan kepentingan material dibandingkan kepentingan material diabaikan dan lebih memilih melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dalam budaya tertentu (lihat bagian kritik terhadap Sikkink 1991 oleh Jacobsen 1995). Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang “di luar sana” yang dapat dikenali antar budaya. Namun meskipun pendekatan diskursif dalam tradisi institusionalis sosiologis mungkin dipengaruhi oleh terlalu banyak konstruktivisme, pendekatan-pendekatan dalam tradisi pilihan rasional atau tradisi institusionalis historis mungkin menderita karena terlalu banyak positivisme, dengan tindakan politik yang diasumsikan dimotivasi oleh rasionalitas instrumental saja, sehingga gagasan kognitif tentang kepentingan tidak dapat dilibatkan. menentukan pilihan ide secara berlebihan, mengesampingkan nilai-nilai normatif yang juga mewarnai konseptualisasi kepentingan apa pun.

Kaum institusionalis yang bersifat diskursif mungkin juga kurang menganggap serius kekuasaan dan posisi karena terlalu menentukan peran ide dan wacana dalam kehidupan politik. Hal ini mungkin merupakan reaksi berlebihan terhadap pilihan rasional dan institusionalisme historis, yang cenderung menegaskan pertanyaan tentang kekuasaan dan posisi dengan berasumsi bahwa kekuasaan adalah fungsi dari posisi dan bahwa kepentingan strategis para agen terutama berasal dari kekuasaan dan posisi mereka. Bagi kaum institusionalis yang bersifat diskursif, kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh posisi (objektif), karena ide-ide dan nilai-nilai tertanam dalam pelaksanaan kekuasaan, mempengaruhi persepsi posisi (subyektif), dan seringkali memberikan kekuasaan kepada aktor-aktor bahkan ketika mereka mungkin tidak mempunyai kekuasaan—seperti dalam kasus gerakan sosial atau aktor-aktor wirausaha yang menetapkan agenda reformasi di bidang kebijakan atau politik. Kekuasaan itu sendiri, lebih jauh lagi, tidak hanya berasal dari posisi, yang berarti kemampuan aktor untuk menggunakan kekuasaan, namun juga dari tujuan, karena gagasan dan wacana aktor tentang bagaimana menggunakan kekuasaan dapat memperkuat atau melemahkan kekuasaan yang mereka peroleh dari posisi mereka, tergantung pada posisi mereka. tanggapan audiens terhadap tujuan yang dinyatakan. Inilah inti dari kepemimpinan.

Namun semua pendekatan institusionalis diskursif, baik positivis atau konstruktivis, mungkin juga terlalu deterministik atau idealis dalam kaitannya dengan peran ide dan wacana, mengingat pengaruh ide dan persuasif wacana di mana pun sama dengan cara para institusionalis pilihan rasional melihat instrumen. rasionalitas mental di mana-mana atau institusionalis sosiologi melihat rasionalitas budaya. Seringkali, ide-ide kritis untuk perubahan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap ide-ide yang terkristalisasi mengenai kepentingan atau pola interaksi yang rutin, sedangkan wacana kritis dan musyawarah tidak dapat meyakinkan. Hal yang sama pentingnya adalah “sesuatu terjadi”. Sebagaimana diingatkan oleh para penganut aliran institusionalis sejarah, proses perubahan sering kali tidak disadari, karena masyarakat bertindak tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka lakukan, sehingga menciptakan praktik-praktik baru sebagai akibat dari “bricolage” dan menghancurkan praktik-praktik lama sebagai akibat dari “drift” (penyimpangan) ( Thelen 2004; Streeck dan Thelen 2005; lihat juga Campbell 2004, 69–74). Namun bahkan ketika ada tindakan sadar, ketika orang mempunyai gagasan tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan sering kali mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, tidak hanya dalam pengertian institusionalis historis karena hasilnya mungkin tidak dapat diantisipasi tetapi juga dalam pengertian institusionalis diskursif karena gagasan mungkin ditafsirkan ulang atau disalahpahami.

Jadi, pertanyaan besar bagi institusionalisme diskursif dalam menjelaskan perubahan, setelah kita menetapkan bahwa gagasan dan wacana memang penting dan bagaimana hal tersebut penting, adalah kapan ide dan wacana itu penting, yaitu kapan ide dan wacana tersebut memberikan pengaruh sebab akibat? Dan kapan mereka tidak melakukannya?

Membangun kausalitas sehubungan dengan ide dan wacana bisa menjadi masalah. Pertanyaan itu sendiri mungkin tampak tidak tepat bagi para institusionalis diskursif konstruktivis yang melihat logika penjelasan kausal beroperasi dalam domain yang berbeda dari logika interpretasi konstruktivis (misalnya, Wendt 1999; Bevir dan Rhodes 2003). Namun, para konstruktivis lain berpendapat bahwa tidak perlu memisahkan pertanyaan-pertanyaan tentang kausalitas dan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tentang makna dan interpretasi (lihat Hay 2004a, 145). Faktanya, baik konstruktivis maupun positivis, sebagian besar institusionalis diskursif melihat tugas utama mereka dalam menjelaskan adalah mendemonstrasikan pengaruh kausal dari ide dan wacana (misalnya, Hay 2001; Schmidt 2002a, bab 5, 6; Blyth 2003; Parsons 2003). Pendekatan terhadap pengaruh kausal dari gagasan dan wacana ini sangat berbeda dengan pendekatan institusionalis historis seperti Hall (1989), yang gagasan Keynesiannya disajikan sebagai gagasan yang obyektif dan bermakna secara universal, menyebarkan perubahan antar bangsa dan waktu, bertindak sebagai kekuatan sebab-akibat yang berasal dari bagian luar. Dan hal ini bahkan lebih berbeda dari pandangan rasionalis seperti Goldstein dan Keohane (1993), yang berpendapat bahwa gagasan adalah “saklar” atau “mode mental” yang menentukan preferensi. Namun hal ini juga berbeda dengan pandangan konstruktivis yang menekankan budaya sebagai pembentuk gagasan. Sebab, di sini gagasan dilihat dari dalam, sebagai subjek empiris untuk dipelajari perkembangannya dalam konteks makna interpretatif (lihat Kjaer dan Pedersen 2001). Jadi, bagi para institusionalis yang bersifat diskursif, pertanyaan tentang kausalitas adalah pertanyaan empiris yang menunjukkan kapan ide dan wacana penting dan kapan tidak.

Wacana, seperti halnya faktor lainnya, terkadang penting dan terkadang tidak berperan dalam menjelaskan perubahan. Pertanyaannya adalah kapan hal ini menjadi penting, katakanlah, dengan mendefinisikan kembali kepentingan-kepentingan dan bukan sekadar merefleksikannya dalam perhitungan rasionalis, dengan membentuk kembali jalur-jalur sejarah dan bukannya dibentuk oleh kepentingan-kepentingan tersebut, atau dengan menciptakan kembali norma-norma budaya dan bukannya memperkuat kepentingan-kepentingan tersebut ( lihat Schmidt 2002, 250–256)? Dan kapankah faktor-faktor lain lebih signifikan, katakanlah, ketika penciptaan jalur kelembagaan atau norma-norma budaya baru mungkin lebih baik ditangkap oleh analisis kelembagaan historis atau sosiologis, karena para pelaku tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang mereka lakukan ketika mereka berada dalam kondisi tersebut. lakukanlah? Salah satu alasan mengapa banyak ilmuwan politik menghindari penjelasan terkait wacana adalah sulitnya memisahkan wacana dari variabel lain, untuk mengidentifikasinya sebagai variabel independen. Namun daripada mengabaikan wacana karena kesulitannya, karena mungkin bukan penyebabnya, lebih baik kita bertanya kapan wacana menjadi penyebabnya, yaitu kapan wacana berfungsi untuk mengkonsep ulang kepentingan, memetakan jalur kelembagaan baru, dan membingkai ulang wacana. norma budaya?

Untuk itu, kita perlu menetapkan kriteria apa yang digunakan dalam mengevaluasi apakah wacana mempunyai pengaruh sebab-akibat, yakni kapan wacana tersebut bersifat “transformatif” dan kapan tidak. Secara umum, dalam bidang gagasan, sebuah wacana yang “baik” bergantung pada kekuatan relatif dari argumen kognitifnya, resonansi argumen normatifnya, kecukupan informasi yang mendasari argumen tersebut, relevansi atau penerapan argumen tersebut. rekomendasi, koherensi dan konsistensi ide-idenya, dan banyak lagi (Schmidt dan Radaelli 2004). Faktor-faktor seperti waktu, arti-penting politik, kelayakan kebijakan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai nasional, tradisi, dan budaya juga sama pentingnya (Schmidt 2008; lihat juga Mehta, bab 1 dalam buku ini). Dalam ranah interaksi diskursif, siapa berbicara kepada siapa dalam ranah koordinatif dan komunikatif juga penting. Dan semua ini dapat diselidiki secara empiris, misalnya melalui proses penelusuran ide-ide yang dianut oleh aktor-aktor berbeda yang menghasilkan pilihan kebijakan berbeda (Berman, bab 5 dalam buku ini; Berman 1998); melalui pasangan kasus negara yang semuanya dikontrol kecuali wacana untuk menunjukkan dampak wacana terhadap penyesuaian kesejahteraan (lihat Schmidt 2002b); melalui pidato dan debat para elit politik yang mengarah pada tindakan politik (Wincott dan Rich, bab 7 dan 9 dalam buku ini; Dobbin 1994; Art 2006); melalui jajak pendapat dan survei untuk mengukur dampak wacana komunikatif (Koopmans 2004); melalui wawancara dan analisis jaringan untuk mengukur signifikansi wacana koordinatif; dan banyak lagi.

Namun konteks kelembagaan juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, dalam pemerintahan “sederhana” (atau sistem aktor tunggal) yang wacana komunikatifnya paling rumit, pengaruh sebab-akibat dari wacana kemungkinan besar dapat dipastikan melalui respons masyarakat umum dari waktu ke waktu, seperti yang ditemukan melalui protes dan hasil pemilu, jajak pendapat, dan survei. Sebaliknya, dalam pemerintahan “majemuk” (atau sistem multiaktor) yang wacana koordinatifnya paling rumit, pengaruh sebab-akibat lebih mungkin terlihat pada apakah ada kebijakan yang disepakati atau tidak, dengan penyelidikan empiris yang terfokus pada wawancara dan laporan dari para pelaku. aktor kebijakan (Schmidt 2002a).

KESIMPULAN

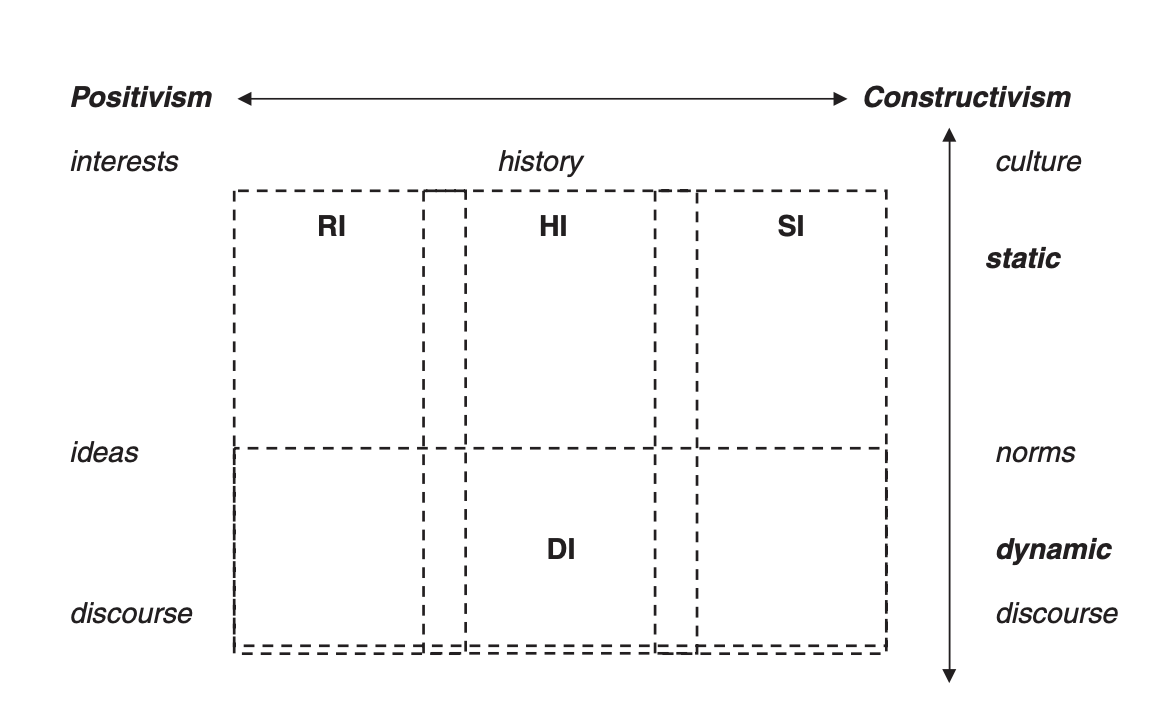

Untuk memahami bagaimana keempat institusionalisme baru tersebut saling terkait secara umum, Gambar 2.1 adalah bagan yang menyusun keempat institusi tersebut dalam sebuah kontinum horizontal mulai dari positivisme hingga konstruktivisme—dari kepentingan hingga budaya, dengan sejarah di antaranya—dan sepanjang periode yang sama. kontinum vertikal dari statis ke dinamis, dengan kepentingan, sejarah, dan budaya di ujung statis, gagasan dan wacana di ujung dinamis. Saya menempatkan institusionalisme historis di antara pilihan rasional dan institusionalisme sosiologis, terutama karena pilihan rasional dan institusionalisme sosiologis sebagian besar tidak sejalan, sedangkan institusionalisme historis dapat mengarah ke sisi positivis atau konstruktivis ketika ia menambahkan agensi. Saya menempatkan institusionalisme diskursif di bawah ketiganya karena, meskipun berbeda, ia dapat bertumpu pada wawasan salah satu dari ketiga tradisi tersebut dan karena para sarjana sering melihat diri mereka terus menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang satu atau yang lain bahkan ketika mereka melintasi batas-batas tradisi. sejalan dengan institusionalisme diskursif.

Figure 2.1 Spatial relationship of the four new institutionalisms: rational choice (RI), historical (HI), sociological (SI), and discursive (DI) (dotted lines represent border areas).

Institusionalisme diskursif memberikan wawasan baru ke dalam rekonseptualisasi kepentingan rasionalis, pembentukan kembali jalur sejarah, dan pembingkaian ulang norma-norma budaya. Hal ini merupakan kemajuan alami dari tiga institusionalisme lama yang baru dan merupakan perkembangan progresif di luar ketiga institusi tersebut. Tiga institusionalisme baru lainnya memberikan wawasan yang berguna ke dalam gagasan-gagasan yang terkristalisasi tentang kepentingan-kepentingan rasionalis dan norma-norma budaya atau lanskap struktur makro yang membeku dan tindakan-tindakan rutin sebelum kita menyelidiki dinamika perubahan. Dengan kata lain, institusionalisme baru yang lama dapat dilihat sebagai jalan pintas yang baik menuju keteraturan dan rasionalitas perilaku dan interaksi yang terlembaga. Namun untuk menjelaskan perubahan, serta menguji keakuratan ide-ide yang terkristalisasi dan lanskap yang membeku, kita memerlukan sesuatu yang lebih: institusionalisme diskursif.

Sumber: Vivien A. Schmidt, Reconciling Ideas and Institutions through Discursive Institutionalism dalam buku Ideas and Politics in Social Science Research(2011) Daniel Béland & Robert Henry Cox(eds)

Leave a Reply